絵画のコース「真珠の耳飾りの少女」貴子先生編

フェルメールという画家を知っていますか?

「フェルメール」って名前、なんとなく聞いたことある方も多いと思います。

でも、どんな人か知ってますか?

ちょっと昔のオランダにいた、絵を描くおじさんなんですけど、これがまた“ただ者じゃない”んですよ。

*こちらはAIで描いた肖像画

彼の作品って、静かで、穏やかで、そして…とにかく光がキレイ!

「光の魔術師」なんて呼ばれたりもしてるんです。

お部屋の中に差し込む窓の光、

レースのカーテン越しにふわっと広がる明るさ、

女性の頬をやさしく照らす感じ…

フェルメールの絵って、そんな“時間が止まったような静けさ”があるんです。

実はこの人、そんなにたくさん絵を描いてないんですよ。

残っているのは30数点くらい。少ないですよね。

ダヴィンチも少ないですが、彼はこだわりすぎたから。

フェルメールは、注文を受けてから書くスタイルだったのと、途中、戦争や流行が変わってあまり仕事がありませんでした。

だけど、その一枚一枚が、どれも細かく丁寧で、美しくて…だからこそ、今も世界中で大人気なんです。

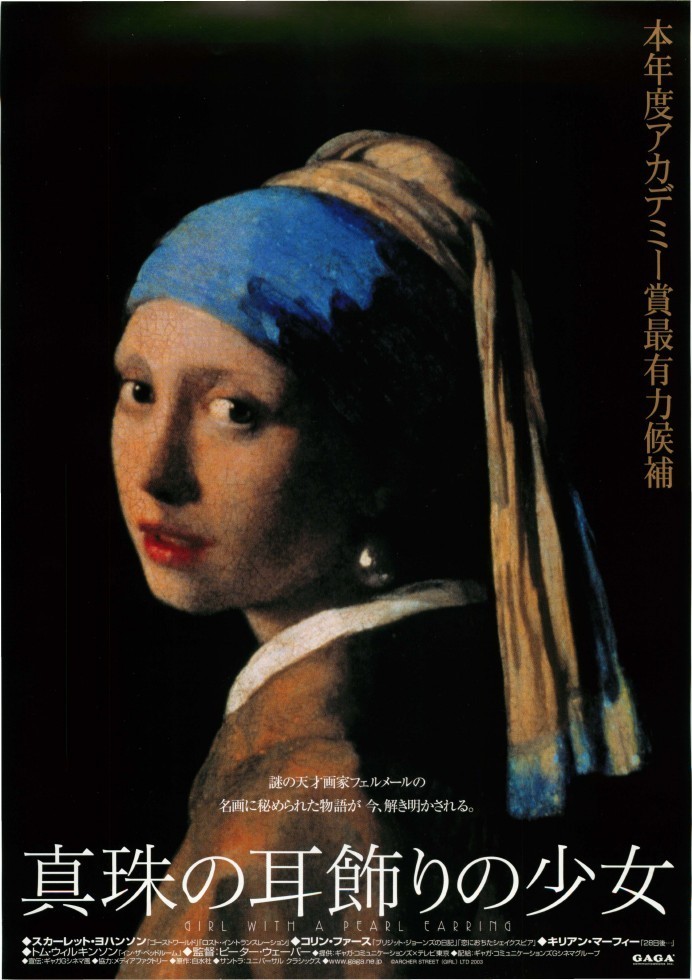

『真珠の耳飾りの少女』は、こんなにドラマティックな来歴があった

「真珠の耳飾りの少女」、この絵はたぶん、絵に詳しくなくても一度は見たことがあるんじゃないでしょうか?

ターバンを巻いた少女が、ちょっと肩越しに振り向いて、静かにこちらを見てるあの絵。美術館のポスターや、雑貨、ポーチ、スマホケース…いろんなところで見かけますよね。

なんだかずーっと昔から、名画として大切にされてたと思うでしょう?

でも、実はこの絵、ずっとそんなに注目されてなかったんです。

しかも昔はなんと、たったの1万円くらいで取引されていたこともあったそうです。今では考えられないですよね。

当時はフェルメールの作品ってことも分からず、「誰の絵なんだろう?」っていう状態。

ところが、修復作業が進んでいくうちに、キャンバスの中からフェルメールのサインが出てきたんです。これには関係者もびっくり。

「これはもしや…あのフェルメールの作品なのでは?」と。

そこから専門家たちが調査を重ね、「フェルメールの作品に間違いない」とされて、ようやく今のように大事に扱われるようになりました。

でも、それでもまだそんなに有名じゃなかったんです。

この絵が本当にブレイクしたのは、2000年を過ぎてから。つまり、つい最近のことなんです。

それはなぜかというと、映画がきっかけ。

『真珠の耳飾りの少女』という映画が2003年に公開されて、それで一気に世界中の注目を集めたんです。

主人公の少女役がスカーレット・ヨハンソン。とっても印象的でした。

ちなみにこの映画ができる前までは、絵のタイトルは「青いターバンの少女」みたいな感じだったんですって。

映画のタイトルがそのまま広まって、今の「真珠の耳飾りの少女」に変わったというわけです。

そしてもうひとつ、この絵が日本人にとても人気がある理由があります。

それは、背景がすごくシンプルだから。

ごちゃごちゃした装飾もなく、背景は黒一色。だからこそ、少女の顔やターバン、真珠の輝きがすごく引き立って見えるんです。

その“余白の美”が、日本人の美意識に合っている**と言われていて、「なんか、好き」と感じる人が多いんですね。

知られていなかった時代から、ひょんなことから評価されて、映画によって世界的人気に。

この絵には、そんなドラマチックな背景があったんです。

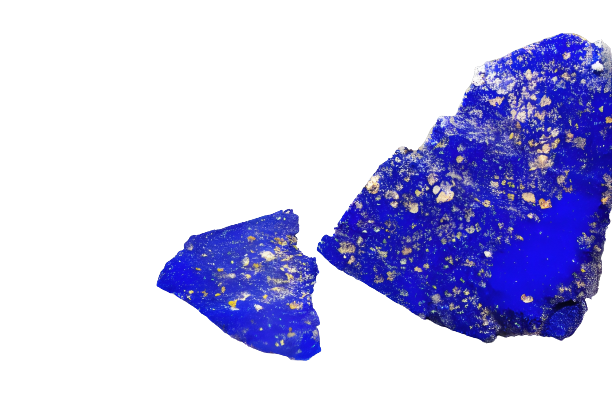

フェルメールブルーとラピスラズリの秘密

フェルメールの絵を見て、「あ、この青キレイだな」って思ったことありませんか?

そう、それです。それがいわゆるフェルメールブルーって呼ばれている色なんです。

この青、実はただの青じゃないんですよ。

何でできているかというと…ラピスラズリっていう、宝石みたいな石から作られているんです。

ラピスラズリって、パワーストーンとかお守りで知ってる人も多いかもですね。深くて少し紫がかった、神秘的な青の石です。

昔はこの石、アフガニスタンの山奥でしか採れなかったそうで、それをヨーロッパに持ってくるだけでも大変。

だからこの青の絵の具、めちゃくちゃ高かったんです。金よりも高いって言われてたくらい。

そんな貴重な絵の具を、フェルメールは惜しみなく使っていました。

普通だったら、ちょっと塗って「ここぞ」ってところだけに使うのに、

フェルメールは、「あれ?こんなとこまで使っちゃう?」っていうくらい、たっぷり使ってたんです。

どうしてそこまで青にこだわったのか…

たぶん彼にとって、このラピスラズリの青が、

「光の表現」に必要だったからなんじゃないかな、と思います。

たとえば「真珠の耳飾りの少女」のターバン。

ブルーの布が光を受けて、明るく見えるところ、影になって少し深い色になっているところ。

同じ青なのに、グラデーションでこんなにも違って見えるんです。

それに、この絵には背景がない分、ターバンの青や真珠の輝きが強調されて、

“光の中に浮かび上がる少女”みたいに見えるんですね。

そのために、フェルメールは高い絵の具でも躊躇せず使った。

もう、「この青じゃなきゃ、意味がない」って感じだったんでしょうね。

今では人工的に同じような青も作れるようになってますが、

やっぱりラピスラズリから作ったウルトラマリンの青には、ちょっと特別な存在感があります。

私もお花をいけるとき、「この青が入るだけで、空気が変わるな〜」と感じることがあります。

フェルメールも、きっとそんな“空気を変える青”に惚れ込んでいたんじゃないかな、なんて思っています。

なぜ『真珠の耳飾りの少女』は日本人に響くのか?

フェルメールの絵って、どこか日本っぽいと思いませんか?

背景がごちゃごちゃしてなくて、空白が多い。

その中に、ぽつんと少女が浮かび上がっていて、色も派手じゃなくて、すごく静か。

なんだか、“余白の美”というか、和の心に通じるものがある気がするんですよね。

特に『真珠の耳飾りの少女』は、背景が真っ黒。

その中に光が当たって、少女の横顔とターバン、真珠だけがふっと浮かび上がる。

そのバランス感覚が、日本人の感性にぴったりなんだと思います。

それに、この少女、何も言ってないんですけど、何かを語りかけてくる感じがあるんですよね。

ちょっと振り返ったその目線や、少し開いた口元に、物語を感じる。

それぞれの人が自由に想像できるところが、また魅力なんでしょうね。

補足:絵の研究や修復は技術が高まると共に進んでいます。もしかして、実は作者が後から塗りつぶした可能性もあるのでどこまで修復したらいいのかわかりませんが、最近ではバックが黒ではなくて深いグリーンのカーテンだったり、少女にはまつ毛があったりと変化しています。そんな話を聞くのもまるで宝探しのようで楽しいです。この絵画を勉強した人ならではの楽しさな気がします。

フラワーレッスンのモチーフとしての『少女』

さて、ここからはお待ちかね、貴子先生のフラワーレッスンのお話です。

この『真珠の耳飾りの少女』をテーマにしたレッスンは、実は今回が2回目。

1回目は、あの有名なフェルメールブルーを主役にしたデザイン。

お花の色味を青で統一して、月型のデザインに仕上げられました。まるで夜空に浮かぶ少女のようで、それはそれは幻想的でした。

そして今回のレッスンは、さらに進化。

ブルーは残しつつ、フェルメールの光の描き方に注目して、デザインが組まれました。

どんな花材を使うの?どういう形になるの?

とワクワクしていると…

トルコキキョウの海から始まるドラマ

いきなり先生が取り出したのは、アンブレラファン

色々な花材がある中で、これを気に入られたらしい 笑

そしてたっぷりのトルコキキョウ。

しかも、それを器いっぱいに敷き詰めるところからスタートです。

「えっ…これ全部、使っちゃうの?」

「ここから他のお花、入る余地あるの?」

と、いつものようにちょっとびっくり(笑)

でもそこはやっぱり貴子先生。

そこからどんどん、色や高さや質感を変化させていって、

気がつくと、まるでイブ・サン・ローランのショーウィンドウみたいな世界に。

そう見えたのは、おそらくあの黒くて大きな器の存在が大きかったんじゃないかなと思います。

上品で重厚感がありながら、シンプル。背景としても主役としても、どちらにもなれる器。

その中で、光と影のように色が交差し、フェルメールの世界を彷彿とさせるような、

静けさとドラマをあわせ持ったフラワーデザインが出来上がっていきました。

もう、感動というか…「こんな発想があるんだ!」と驚きの連続。

本当に、美しくてうっとりする時間でした。

お花好きのあなたへ:このレッスンを体験してみませんか?

貴子先生のレッスンは、「決まりごと」よりも「自由な感性」を大事にするスタイル。

だから、経験者の方はもちろん、お花を習うのが初めてという方にも楽しんでいただける内容です。

今回のような絵画をテーマにしたレッスンは、インスピレーションも豊かで、まるで物語の中に入ったような気分になります。

そしてこのレッスンには、体験参加も可能なんです。

お花が好きな方、美術やデザインが好きな方、何か新しい刺激が欲しい方。

きっと「来てよかった」と思っていただける時間になると思います。

お申し込みは、極上フラワーレッスンのページより受け付けています。

美しいものが好きな方と、一緒にこの世界を楽しめたら嬉しいです。

コメント